探究病式精神病背后的社会隐喻与心理机制

在当今的社会中,人们对于“病式精神病”这个概念的理解和认识有了很大的变化。传统上,人们可能会将这种现象视为个体心理问题或家庭环境的问题,但实际上,这种现象往往是社会结构、文化价值观和个人心理发展等多重因素交织而成的复杂问题。

首先,需要明确的是,“病式精神病”并不是指那些被医学界认定为正式疾病的精神障碍,而是指一种集体性的、普遍存在的心理状态。在现代社会中,由于工作压力、生活节奏加快、社交关系紧张等原因,使得许多人都可能感受到某种程度上的“失去自我”,甚至出现类似症状。

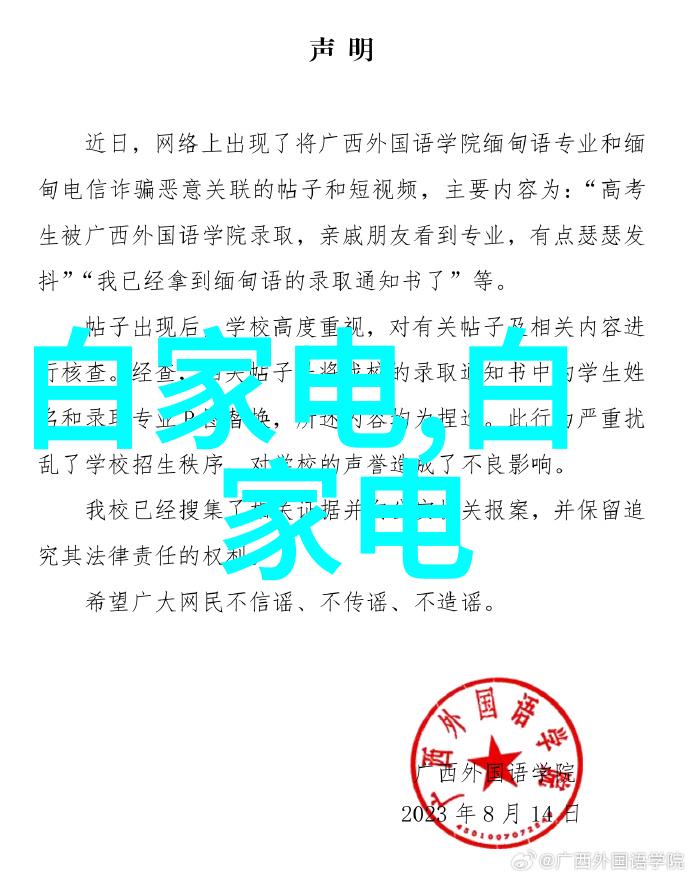

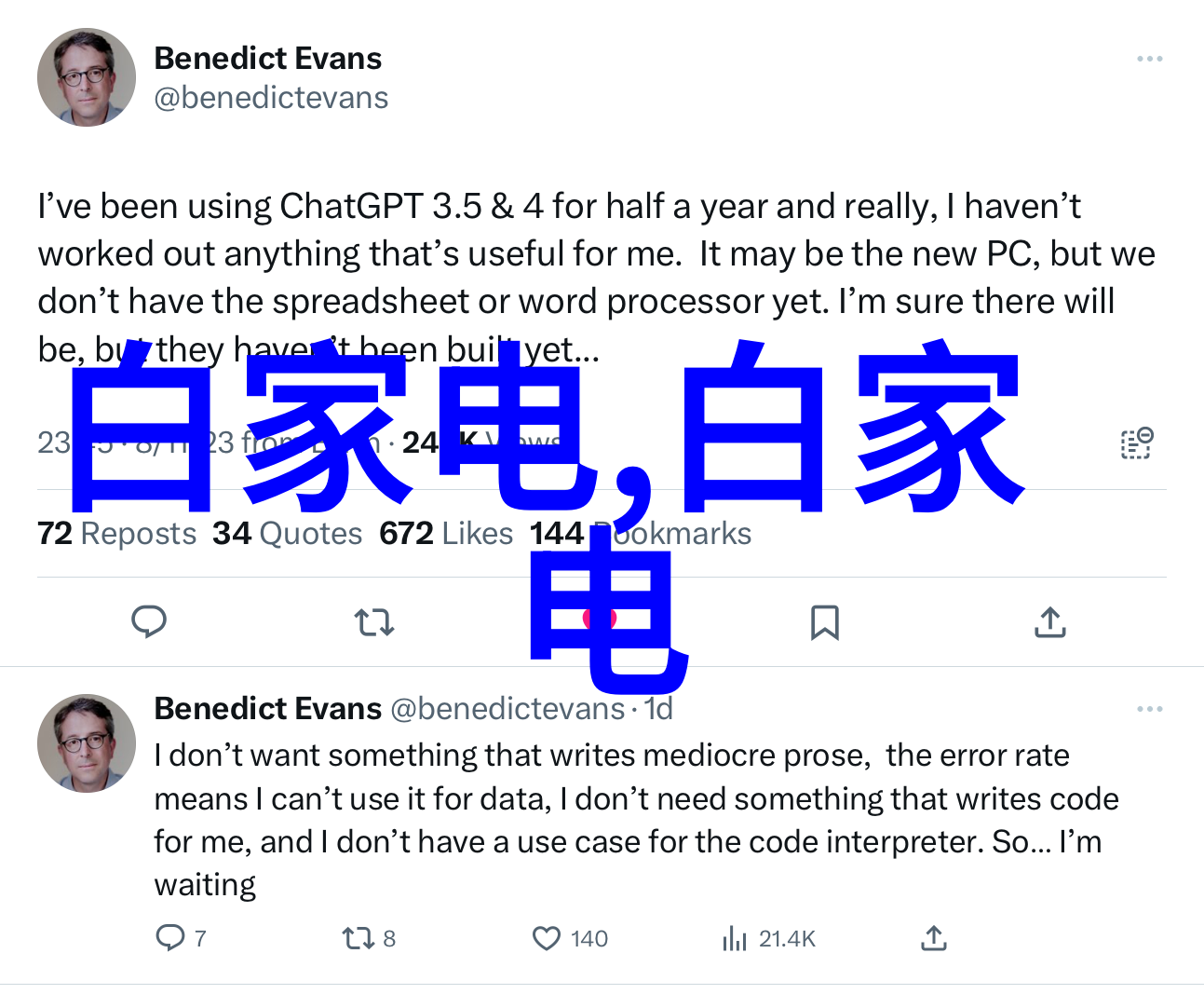

其次,我们需要从历史角度来看待这类现象。过去,因为信息不对称和沟通困难,当时的人们更容易因为误解或者偏见而陷入集体恐慌或歇斯底里。而随着信息技术的进步,网络空间成为了一种新的宣泄口,因此,一些虚假或夸大的事实可以迅速在网络上蔓延,并引发广泛的情绪反应。

再者,从心理学角度来说,“病式精神病”的产生也与人类心灵深层次的一些需求有关。当个体感到无助或者无法控制自己的生活时,他们可能会寻找外部力量来解释自己所处的情况。这通常表现为对某些信仰体系、超自然力量或其他形式的集体意识依赖。

此外,还有一点不得不提,那就是媒体作用。现代媒体具有巨大的影响力,它能够快速地塑造公众舆论,同时也能够放大一些小规模事件到全民关注的地位。此举有时会导致过度反应,使得原本可以通过正常手段解决的小问题,却因为媒体报道而演变成一场风暴。

最后,不可忽视的是政策与制度层面的因素。国家政策是否支持人民健康?医疗资源是否均衡分配?这些都是影响普通人心理健康状况的一个重要因素。如果一个国家长期忽视了这些基本事项,最终必然会造成人口的心理负担增加,从而使得更多人走向“病式精神”。

总之,“病式精神病”是一个复杂的问题,其根源并不仅仅是在于个人,而是涉及到整个社会结构和文化价值观念。在处理这一问题时,我们应该从宏观和微观两个层面出发,以更加全面和系统的方法来分析并解决这一现象所带来的各种后果。